Mulika (2022), de Maisha Maene, é uma obra audiovisual do acervo da Associação Cultural Videobrasil que tensiona os vínculos entre mídia, tecnologia e imaginação. Artista e cineasta da República Democrática do Congo, Maene tem desenvolvido uma poética na qual cinema e mito se encontram como forças críticas, articulando espiritualidade, geologia e fabulação científica às urgências políticas de seu país.

Visitação: de terça à domingo, das 10h às 17h (permanência até às 18h)

Abertura: dia 30 de agosto, às 11h

Curadoria: Ariana Nuala e Rosa Couto

Sobre o artista

Maisha Maene, é diretor de cinema e roteirista, com uma série de curtas-metragens no currículo. Em suas obras, trabalha questões de direitos humanos e meio ambiente, e busca reconstruir a história fragmentada de seu país. Sediado em Goma, na região leste do Congo, tem interesse especial na exploração ilegal de recursos minerais e florestais em seu país.

O filme acompanha a chegada de um afronauta que, vindo do espaço, desce à cratera do vulcão Nyiragongo, no leste do Congo. De lá, parte em um percurso pelas ruas de Goma em uma coreografia silenciosa e atemporal. A figura, envolta em roupas prateadas e capacete, impede que vejamos seu rosto: parece deslocada e estranha ao lugar por onde caminha, mas em seus passos carrega o gesto de quem procura se reconectar com sua terra natal. Esse retorno não é simples: convoca forças geológicas, políticas e míticas, abrindo uma fissura no tempo que tanto reúne quanto desarticula camadas históricas. Há aqui uma filosofia do gesto: a ideia de que uma ação, mesmo mínima, pode suspender o tempo linear e expor suas fraturas.

Essa brincadeira com a temporalidade aproxima Mulika de um clássico do cinema negro contemporâneo, The Last Angel of History (1996), de John Akomfrah. Nesse filme-ensaio, um viajante do tempo atravessa passado e futuro em busca de fragmentos da diáspora negra. Tanto o anjo de Akomfrah quanto o afronauta de Maene são mediadores entre mundos, operadores de uma filosofia da memória e do deslocamento: suas presenças não apenas se projetam no porvir, mas insistem em reinscrever o presente com os resíduos do passado. São personagens que fazem do tempo uma matéria instável, marcada por rupturas e recomposições.

Mulika se apresenta, assim, como um ensaio visual que investiga como escutamos, orientamos e narramos o tempo. Ao articular ciência, ficção e memória, o filme opera como uma filosofia em imagens — uma arqueologia especulativa que metaboliza aceleração, discrepância e deslocamento. Sua potência está em propor que imaginar é também escavar, fabular e devolver ao solo camadas de história que foram soterradas pelo colonialismo.

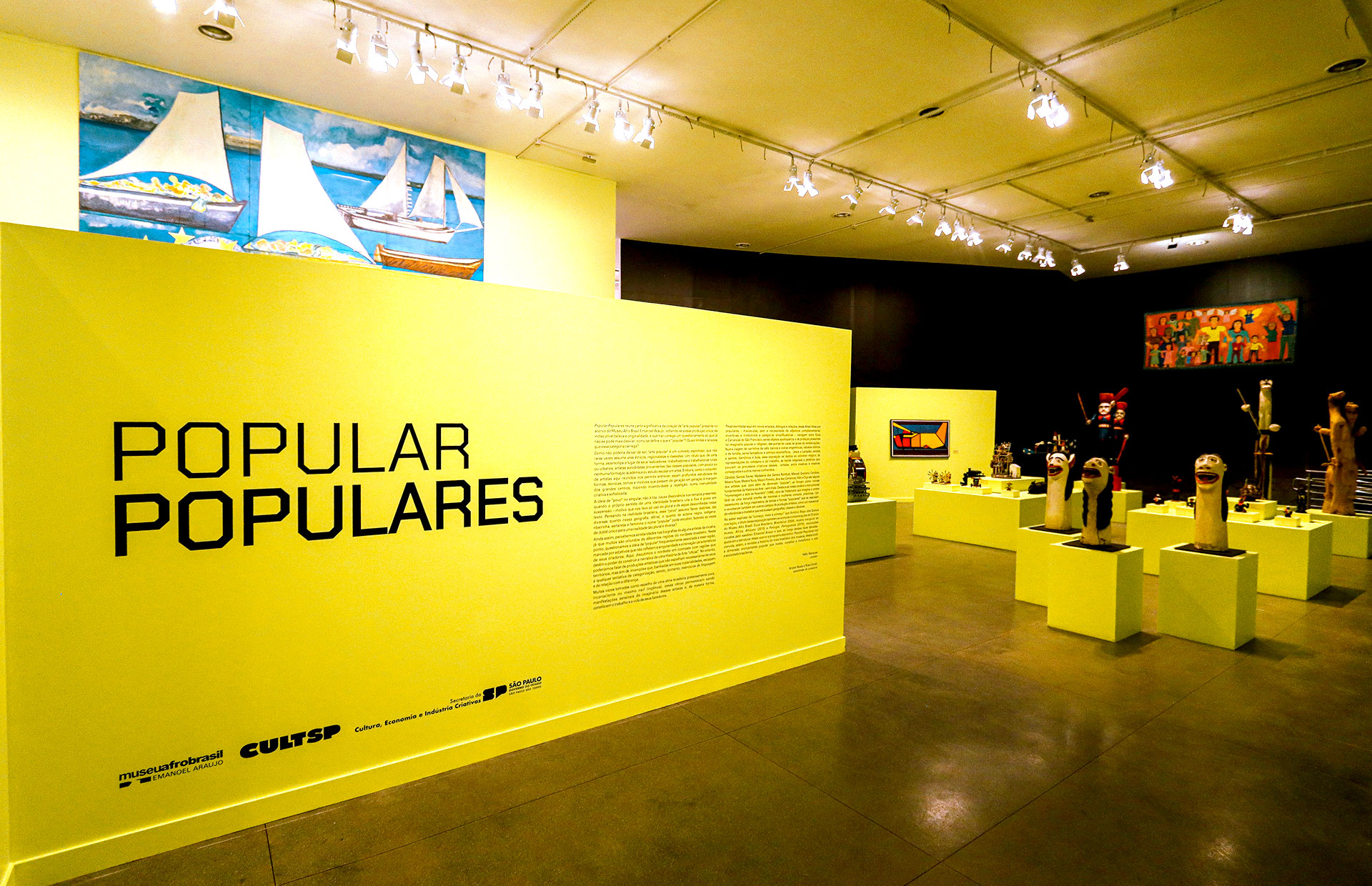

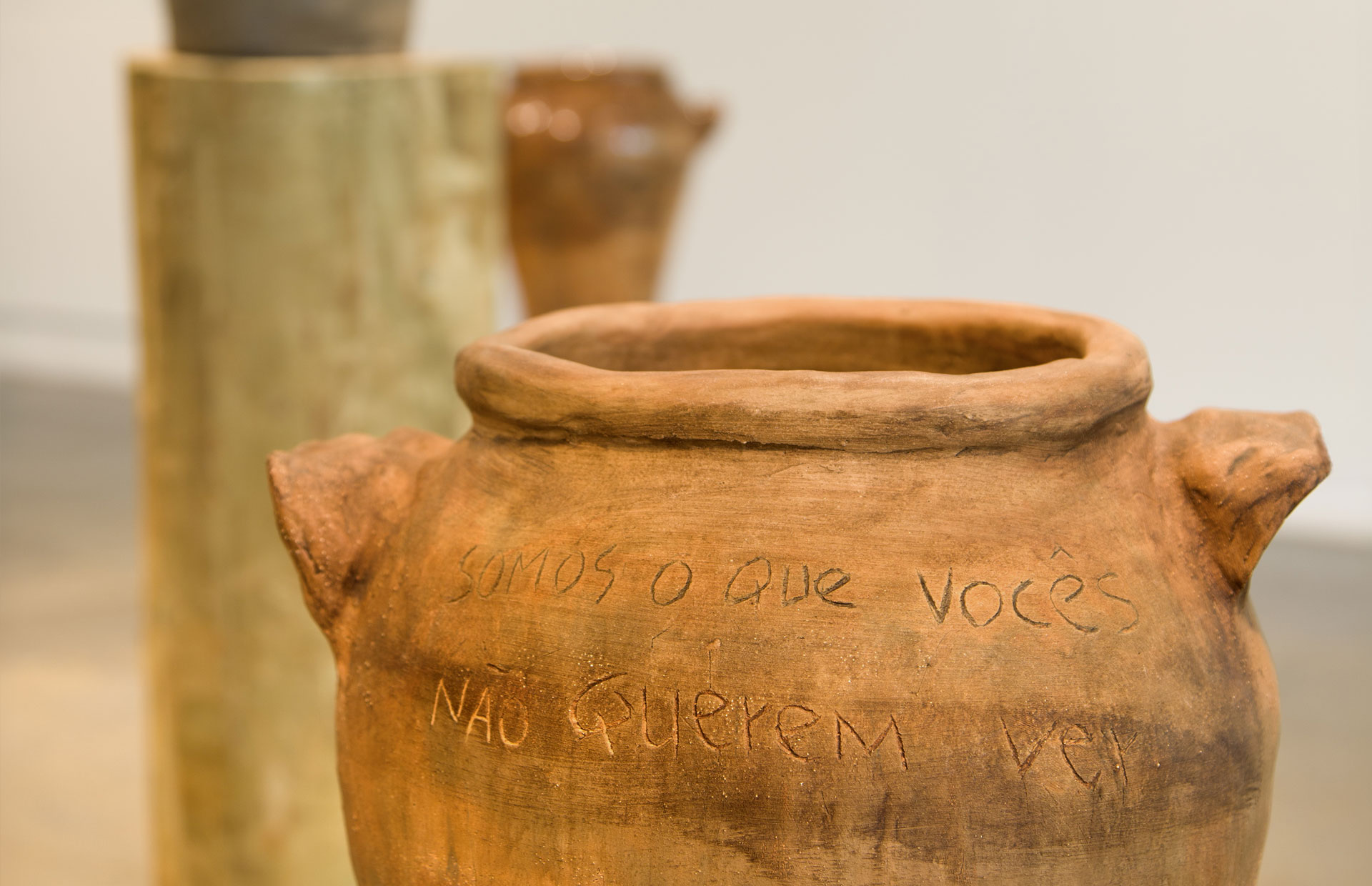

Ao se articular com o acervo do Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, a obra estabelece um campo de reverberação. Nas esculturas, máscaras, estandartes e instalações do acervo, também encontramos modos de fabular presenças, convocar cosmologias e instaurar regimes de escuta que atravessam séculos. O encontro entre Mulika e esse acervo não é apenas formal, mas político: ao propor que mídias, corpos e solos se entrelacem, o filme amplia o repertório de narrativas que questionam as formas coloniais de produção de imagem e saber.

Por fim, Mulika se inscreve em um horizonte mais amplo de ficções especulativas criadas por artistas e escritores negros. Esse campo não busca apenas imaginar futuros, mas reelaborar arquivos e filosofias de tempo, desafiando hierarquias temporais e propondo outras gramáticas para pensar a vida em comum.